明朝皇宫造佛像机构“佛作”

明代北京的藏传佛教造像艺术也是在帝王们的扶持下首先在宫廷开展起来的。明代帝王仿效元朝,亦在宫廷专设造像机构,称“佛作”,隶属于“御用监”,制作藏式佛像。延续到明宣宗宣德年间。

明代宫廷造像始于明成祖永乐时期,但只延续到宣德时期。永乐时期是明朝经营西藏的重要时期,也是明朝治藏政策的完善和定型时期。明成祖朱棣即位后,一改太祖时期招 谕、安抚的治藏政策,而转向建立以僧王为首的僧官制度,对西藏上层僧侣广行封赏。从永乐四(1406)册封帕竹第悉札巴坚赞为“阐化王”开始,到永乐十三 年(1415)封释迦也失为“西天佛子大国师”止,在短短的九年时间里,明成祖先后分封了二大法王、五大教主以及一些灌顶大国师、灌顶国师、大国师、国 师、禅师等。成祖的这种大规模封赠活动,在藏地掀起了一股受封热潮。一时间,藏地大大小小的僧侣纷纷朝觐请封或遣使来京,而明成祖几乎来者不拒,皆予封号 和授官。在当时皇帝赐封和西藏僧侣的朝觐活动中,朝廷便经常以宫廷制作的金铜佛像作为重要礼品赏赐或馈赠给西藏宗教上层人士。如明永乐十二年大慈法王释迦 也失来京面圣,永乐十四年离去时,成祖便赠以佛像佛经;次年释迦也失又进献马匹,成祖又回赠佛像。《明史》、《明实录》等史料中诸如此类的记载很多。由此 可见宫廷造像在当时民族宗教关系中发挥的巨大作用。

现存的明代永乐和宣德两朝宫廷造像数量很多。据初步统计,目前国内外收藏总量可能有二百尊左右,仅北京地区各公私单位收藏估计就有上百尊之多。这个数 量当然还不能反映当时的实际情况。因为据史料记载,明代的嘉靖、崇祯时曾分别发生过毁像事件,大部分宫廷造像,特别是与汉文化相悖的密教造像(时人称之为 “淫像”)多遭销毁。如嘉靖时毁佛,明代嘉靖帝崇奉道教,所以他的毁佛是可以理解的。

永乐、宣德造像的风格非常独特。从现存实物看,这两个时期造像的艺术风格和手法基本一致,都是在西藏定型的造像模式基础上融入内地传统审美情趣、表现 手法和工艺特点,是汉藏艺术完美融合的艺术模式。其具体表现为:造像躯体浑厚,造型敦实,体态优美大方,面相宽平,双目平直。衣纹都采取内地传统的写实手 法,有较强质感,印度萨尔纳特式表现形式几乎看不到。佛像头饰螺发,身着袒右肩袈裟,菩萨戴发冠和梳发髻,上身饰网状的璎珞,下身着长裙。工艺上采取内地 传统的失蜡法铸造,胎体厚重,表面都镀金处理,金质纯厚,亮丽悦目。莲座处都有封藏,固定座底封盖为[金+朵]口方法,元代和清代宫廷造像也是采用这种方 法,这是元明清北京造像的共同特点,与西藏、印度、尼泊尔等地采用包底法不同。

当然,永乐、宣德造像制作于不同的时期,这两个时期的造像也略有一些区别。 比较而言,永乐造像保留的西藏造像风格特征多一些,宣德造像西藏艺术特征要少一些,受内地艺术影响多一些;同时工艺上永乐造像也比宣德造像要精细一些。

但是,明代帝王重视造像并不同于元代帝王,亦不同于后来的清代帝王,不是出于信仰的目的,而是作为重要的宗教礼品赏赐、馈赠给西藏上层宗教人士,为其宗教笼络政策服务。

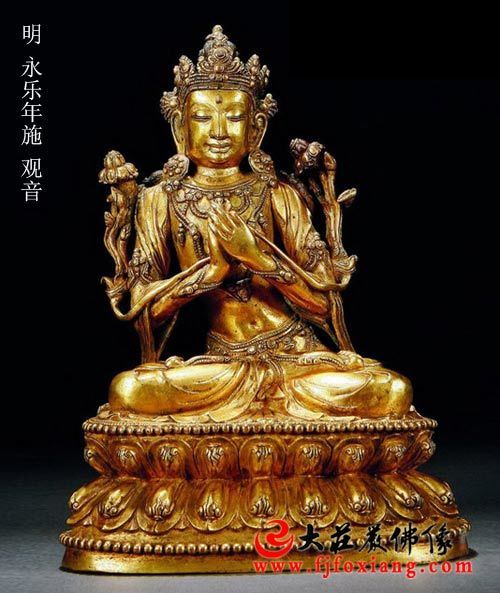

明•“大明永乐年施”铜鎏金观音菩萨

|此尊头戴多瓣式花冠;面相方圆,高鼻薄唇,纤眉细目,眼睑微开,作下视状;大耳挂铛,垂承至肩;短颈宽肩,有肉节纹,臂长手秀,刚柔相兼,帔帛飘柔;表情端庄,形象秀丽。身体两侧均敷出莲花上缘至双肩;体态曼妙多姿,但不见度母那样的女性形象特征,所以为菩萨造像。整件作品制作精良,铸刻细腻,造型典雅,尤其是人体的柔和感,显得曼妙多姿,极为优秀,充分体现出一种协调美。10-12世纪的尼泊尔佛教造像中保留了较多此种形象,受其影响在藏传佛教中也可见到这样的形象。